2025年10月12日、徳島県美馬市でツキノワグマの錯誤捕獲(さくごほかく)が確認されました。

徳島県内では初めての確認事例であり、翌日の徳島新聞でも報じられました。

四国自然史科学研究センターも当日の放獣作業に立ち会いましたので概要をご報告します。

「錯誤捕獲」とは、本来の捕獲対象ではない動物が、わななどに誤ってかかってしまうことを指します。

イノシシやニホンジカを捕獲するために使われるくくりわなでは、ツキノワグマやニホンカモシカなど、捕獲許可を受けていない鳥獣がかかってしまうことが全国的に発生しており、問題となっています。

四国ではツキノワグマの生息数が非常に少ないことから狩猟による捕獲は禁止されています。

しかし今回の錯誤捕獲は、狩猟禁止とは別に、法令上の手続きにより放獣が必要とされる事案です。

日本の法律では、捕獲できる鳥獣の種類・方法・場所・期間などが明確に定められています。

今回のような錯誤捕獲が発生した場合は、許可を受けていない鳥獣がわなにかかった状態であるため、原則として放獣することとされています。

ただし、ツキノワグマの対応には人身事故の危険が伴うため、捕獲従事者は速やかに通報し、専門家・専門機関により放獣を行う必要があります。

錯誤捕獲を防ぐためには、ツキノワグマの生息地域でのわなの設置場所や管理方法、発生時の対応体制など、日ごろの注意と準備が重要になります。

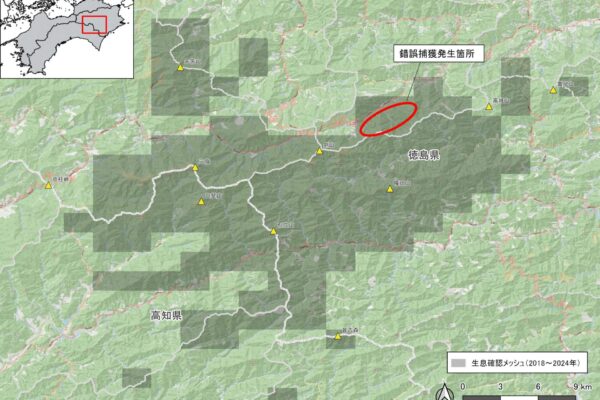

錯誤捕獲は、美馬市木屋平地区の山林で発生しました。この地域は近年の調査でツキノワグマの生息が確認されていた分布地域です。

イノシシとニホンジカの駆除を目的に、猟友会が市から許可を受けて設置するくくりわなに、通りかかったツキノワグマが誤ってかかってしまったと考えられます。

捕獲されたのは28kgのメス個体。今年7月に四国自然史科学研究センターが実施した捕獲調査(研究目的の学術捕獲)で捕獲された個体と同一個体でした(装着したマイクロチップにより確認)。

当時採取した歯の年輪解析から、親から離れた直後の1歳の亜成獣と推定されています。

今回の事案では、わなの設置者である猟友会がわなの管理を適切に行っていたことに加え、美馬市・徳島県・警察・専門機関など関係者が即座に連携したことで、錯誤捕獲が確認された当日中に放獣が完了しました。

徳島県で初めての対応でありながら、クマの損傷も少ない状態で、安全に処理されたことは大きな成果です。

今回の報道を見て、生息地周辺でニホンジカなどの捕獲に携わる方々の中には、再発への不安を感じた方も少なくないと想像します。

しかし、今回のようにわなの管理が適切に行われ、関係機関が迅速に連携できる体制が整っていれば、人身事故を防ぐことは可能ですし、錯誤捕獲そのものの予防も可能です。

生息地やその周辺でくくりわなを設置する際には、ツキノワグマが通る可能性を意識しながら、どこに設置するか、適切にわなの管理・運用ができているか、錯誤捕獲の発生時にはどこに連絡をするか等の基本的な心構えを持つことが重要です。

これまでにはない注意と労力の負担がかかってしまいますが、まずは関係者間で錯誤捕獲のリスクを共有することがこれからの第一歩となります。

喫緊の課題である増えすぎたニホンジカへの対応と、錯誤捕獲対策を両立するために、地域の関係者が連携のもと、着実な体制づくりが一層進むことを期待します。

当プロジェクトでは、関係機関と連携して、ツキノワグマの生息分布や個体数などの基礎データの収集と情報共有を行い、人とツキノワグマのトラブル防止の取り組みを引き続き進めていきます。

錯誤捕獲の現状と課題については、日本クマネットワーク(JBN)ニュースレター「Bears Japan Vol.23 No.2」で詳しく紹介されています。

なお、当プロジェクトでは、2020年に関係機関に提出した「ツキノワグマ四国地域個体群保護のための提⾔」のなかで、「3.錯誤捕獲への対応」として当時から必要と考えられる対策を整理しています。

今回、関係者の迅速な連携により、人にもクマにも被害を出すことなく対応がされたことに心より敬意を表します。