絶滅の危機の理由

減少の要因

1. 森林開発

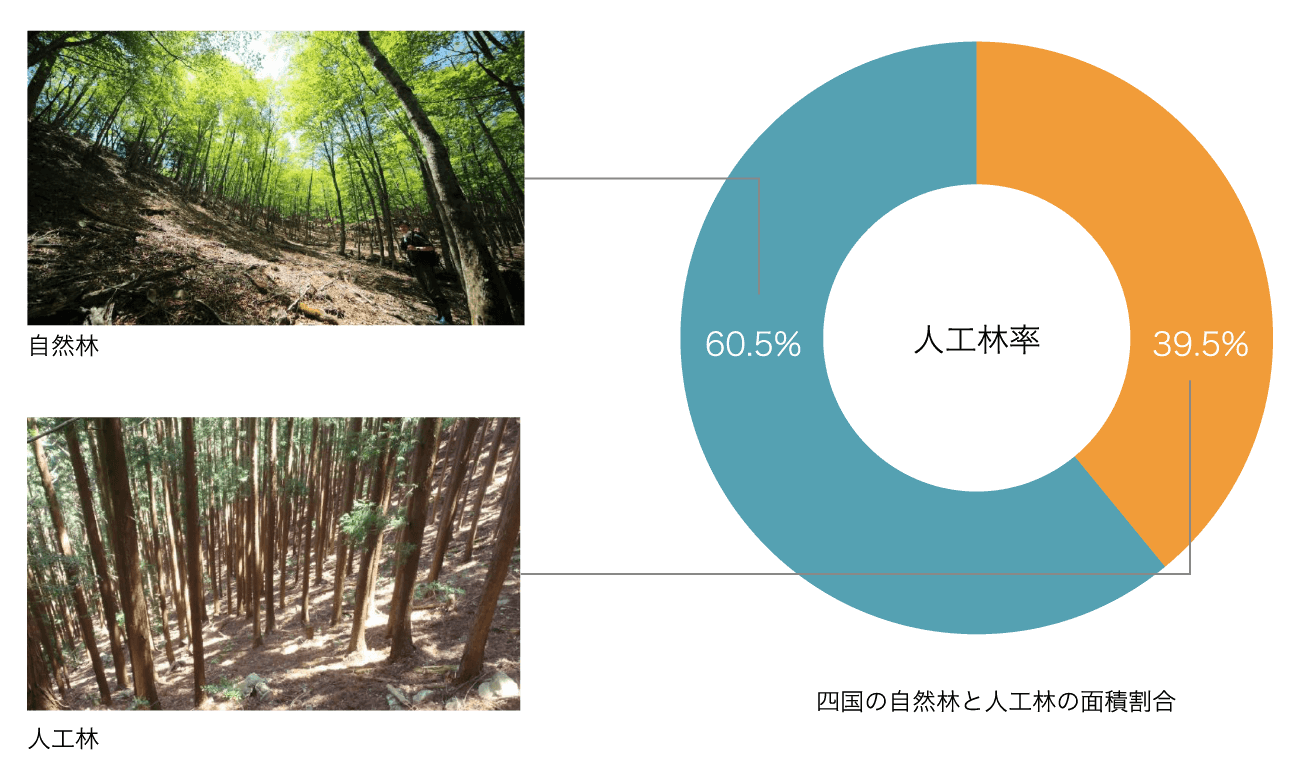

日本の山では古くから木を育てて木材を生産してきました。なかでも四国は最も林業が盛んな土地の一つで、林業が地域経済を支えてきました。明治期や昭和期には、高い木材需に対応して日本全国で自然の森林が伐採されました。ほとんどの伐採跡地では、木材として育てやすいスギや・ヒノキなどの針葉樹を植える造林(森林造成)が実施されました。このようにして作られた人工林は生物多様性に乏しく、ツキノワグマに必要な食物はあまりありません。特に、戦後の高度経済成長期には木材需要が急増し、政府は木材確保のために「拡大造林政策」を行いました。これにより、四国では山の至るところに林道が敷かれ、大面積で自然林の伐採と造林が推し進められました。2017年の高知県の造林面積(92ha)と比べると、拡大造林期の1975年の造林面積(4,470ha)は約49倍もあり、当時の林業の活発な様子が分かります。こうして、ツキノワグマの生息に適した自然林は著しく減少しました。

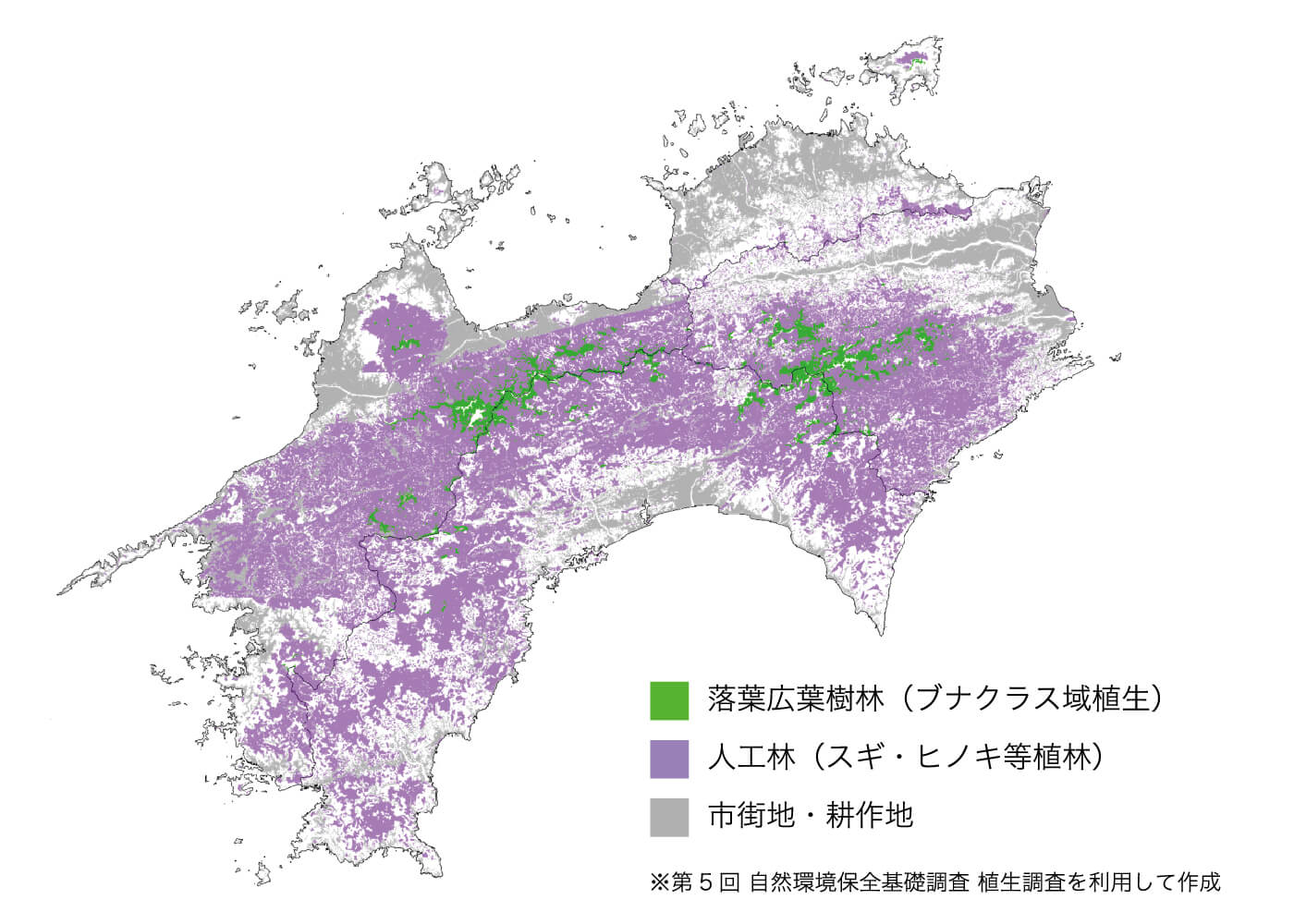

現在の四国の森林は60%が人工林に置き換わっており、全国で最も高い人工林率となっています。また近年の国産材の価格の低迷により、採算が合わないために人工林は伐採されずに放置されています。奥山を覆うように広がる人工林は、今なおツキノワグマの生息地の質を低下させています。

2. 駆除

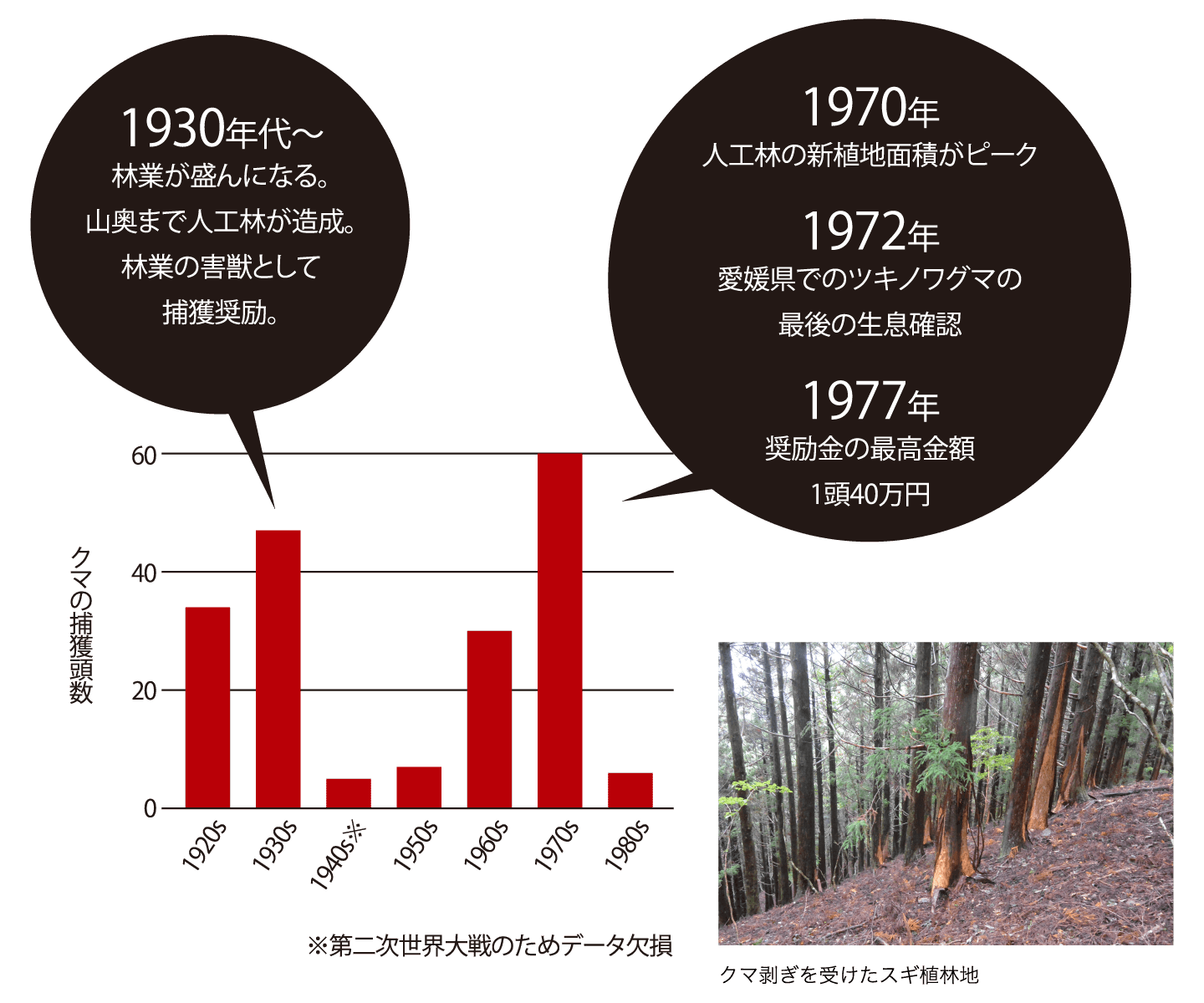

ツキノワグマはスギやヒノキの針葉樹の表皮を剥ぎ、内側の幹の形成層をこそぎ取る行動をします。一般的に「クマ剥ぎ」と呼ばれるこの行動は、長期間かけて育てた木材の価値を落としてしまうため当時の林業家を大いに悩ませました。四国の一大産業であった林業とツキノワグマの生息は相反するかたちとなり、1920年代からは報奨金をつけた大々的な駆除によるツキノワグマの撲滅が目指されました。戦後に入るとより効率的にクマを捕獲できる箱罠が導入され、捕獲数は一気に高まりました。また、1970年代には1頭の駆除に対して40万円の懸賞金が出されたほどに林業との対立は深刻化しました。その結果、四国各地からツキノワグマは姿を消し、現在の剣山系だけに残りました。自然下での増加率が低いツキノワグマのような動物は、人が本気を出せばいとも簡単に絶滅に追い込めることを示しています。

生息を脅かす危機的要因

生息地の質(生息適地が不十分)

生息地では山奥に放置され手入れ不足となった人工林が広範囲に残っています。これらの人工林では食物資源が乏しくなり、ツキノワグマにとって好適な環境とは言えません。

その他にも、四国のツキノワグマが忌避する道路や住宅地といったの人為的な環境が個体の移動妨げ、現在の生息地に閉じ込められやすい状況を作っている可能性があります。生息地の質と面積を増やすためには、放置された人工林を広葉樹林に戻すことや、分断された生息地の連続性を高める必要があります。

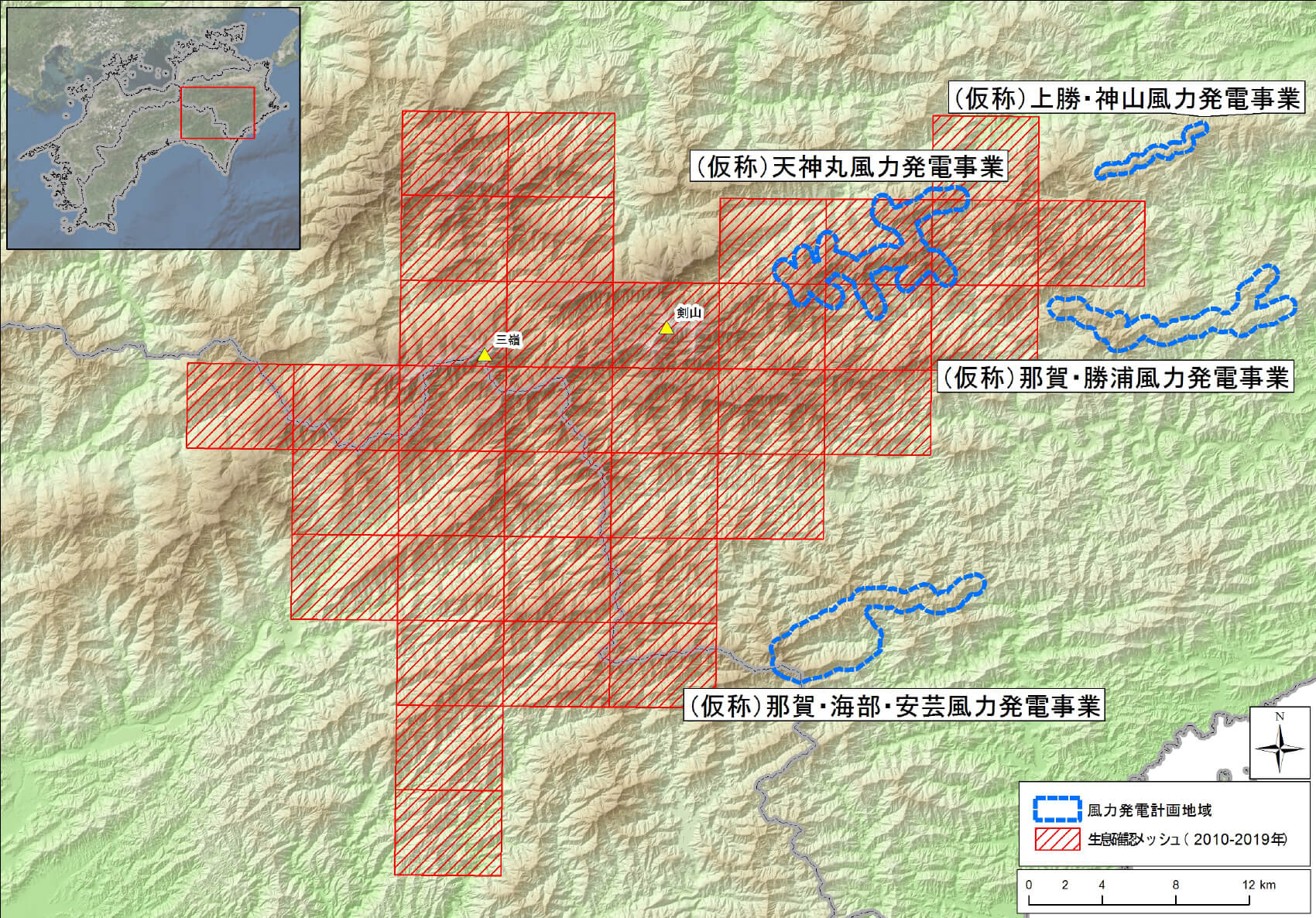

山林における開発(風力発電等)

四国のツキノワグマは高標高地の尾根部に筋状に残される自然林をなぞるようにして、線上に移動しながら暮らしていることが分かっています。風力発電事業の多くはより良好な風況が得られる尾根部の数十kmを対象にして計画、設置されます。そのため、風力発電施設の設置箇所によっては、ツキノワグマの生息地やこれからの個体群回復に重要な自然林を大規模に改変してしまう可能性があります。開発事業については、実施区域が慎重に選定される必要があります。

錯誤捕獲の可能性

これまで四国では、錯誤捕獲の報告事例はありません。ただし過去に一度、くくり罠により前肢を失ったと推測されるオス個体が発見されたことがありました。生息頭数が極めて少ない四国のツキノワグマにとって人為による個体の死亡は個体群の存続に与える影響は大きいため、錯誤捕獲防止の体制を強化し、人為的死亡を回避する必要があります。